大跌46%! 小米造车的紧迫感加剧

- 2025-07-10 15:58:57

- 973

7月第一周小米汽车销量环比大跌46%,约4900辆的成绩单暴露了产能不足的硬伤。

历尽千辛押注造车,小米的转型之路注定会蜿蜒曲折。大跌之后,小米造车的紧迫感再次加剧。

逼出来的野心

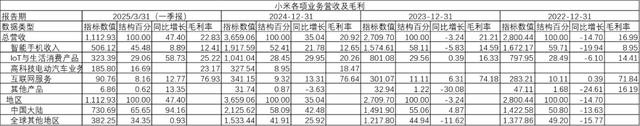

近年来,小米四大业务板块呈现鲜明的“毛利递增,难度递增”阶梯状分布。

其中,手机业务作为曾经的核心引擎,如今深陷低毛利泥潭(8.6%~14.5%波动),五年营收仅微增25%,占比Q1首次跌破50%,增长愈发依赖“以价换量”的脆弱逻辑。

IoT与生活消费产品, 成为硬件领域“双冠王”——毛利率五年翻倍至25.2%,营收增长55%,占比来到29%。然而其科技含量与附加值的天花板清晰可见,难以托举新增长曲线。

互联网服务, 近77%的毛利率堪称“现金奶牛”,五年增长44%,但10%的占比暴露其本质——依附于硬件生态的“寄生型业务”。

最后,也是雷军押注的汽车业务(SU7): 2024年初一亮相便以18.47%毛利率切入市场,2025Q1飙升至23.2%,逼近比亚迪并甩开“蔚小理”。这绝非简单的新业务拓展,而是承载小米生态闭环终极野心的战略枢纽。

造车,正是小米从“硬件整合者”蜕变为“科技平台掌控者”的关键一跃,其战略纵深远超表面。

寻找“硬科技”跳板

手机市场已成红海,安卓与iOS的垄断格局坚如磐石。华为孤注一掷突围操作系统的路径,对追求性价比的小米而言无异于商业自杀。IoT业务虽增速亮眼,却受限于技术深度,无力支撑颠覆性创新。

电动车这条赛道,以其对机械、电控、芯片、算法等硬科技的融合要求,倒逼小米向技术深水区进发——自研OS、攻坚芯片、重构智能座舱,成为生死攸关的必修课。

造车前的小米,本质是他人规则下的“高级玩家”。无论Android系统还是通信协议,核心话语权皆不由己。用户与小米生态的连接,随时可被更优体验切断。这种“看天吃饭”的盈利模式,注定其估值囿于硬件制造商范畴。

造车,是一次惊险的身份跃迁。 汽车作为技术集成度最高的终端,赋予小米前所未有的掌控权:从底层架构到交互标准,从硬件定义到软件生态,小米首次握紧“规则制定权”。

资本市场敏锐捕捉到这一质变——估值逻辑正从“性价比硬件商”转向“生态定义者”,想象空间豁然开朗。

闭环生态的“最后一战”

汽车绝非生态拼图的简单补充,而是打通“人-车-家”闭环的核心枢纽。小米SU7后排的可拆卸屏幕如同嵌入式手机,暗示着汽车将取代手机,成为未来生态的主场景。电动车作为“超级终端”,集流量入口、数据中枢、服务平台于一身,是唯一能同时承载“人-设备-场景-数据”四维要素的载体。当用户驾驶小米汽车,其生活轨迹将被自然纳入“人车家”闭环——小米服务从可选项变为默认项。

更深层的是时代机遇。 在手机与家居标准固化的时代,小米只能做“轻生态”整合者。而智能车战场规则未定,小米凭借“手机+家电+车机”的跨端融合,有望主导一套全新交互范式。当用户习惯在座舱内无缝操控家居、调用手机服务,“小米式体验”将沉淀为难以迁移的生态黏性。

雷军将造车喻为“最后一战”,绝非虚言。当SU7疾驰于公路,小米正经历一场从血液到基因的重塑:挣脱硬件毛利率的枷锁,掌握生态规则的权杖,最终以闭环场景锁定用户价值的终极归属。

这既是小米向科技平台蜕变的惊险一跃,更是中国科技企业从“制造”迈向“创造”的时代注脚。

成败之间,已无退路。

(大众新闻·风口财经记者 李兵)

- 上一篇:股

- 下一篇:赴山海双轨书卷一梦上线通知